2025年4月15日,体育版块特稿

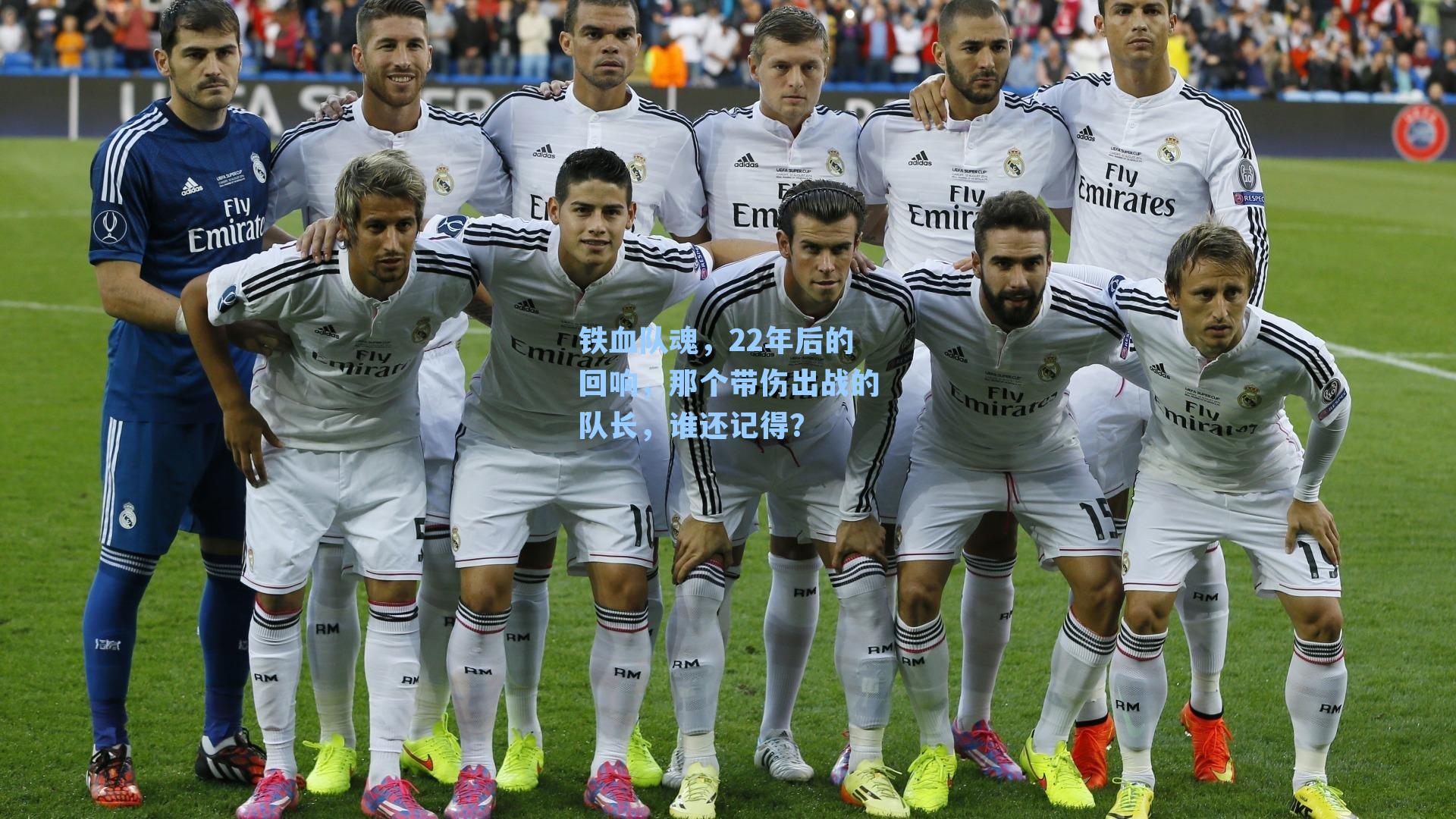

22年,足以让一个婴孩长成青年,让一座城市改换容颜,也让许多体坛传奇从记忆的 kaiyun 焦点褪色为模糊的背影,总有一些瞬间,如同刻在年轮深处的印记,每当春风拂过,便会悄然苏醒,2003年,那个汗水与泪水交织的赛季,一位球队队长在韧带撕裂后,打着封闭针、缠紧绷带,毅然踏上决赛场的画面,至今仍被老球迷们称为“铁血精神的图腾”,22年过去了,当如今的体育圈充斥着天价转会、数据算法与快餐式新闻时,我们不禁想问:那个为信念带伤出战的队长,还有人记得吗?

传奇一役:2003年那个改变命运的夜晚

2003年总决赛的最后一战,至今仍是体育纪录片中的经典片段,当时球队核心队长在半决赛中遭遇左脚踝韧带撕裂,队医明确告知:“再上场,可能终结职业生涯。”在冠军奖杯与个人安危之间,他选择了前者,赛前更衣室里,他对着镜子绑紧绷带,注射止痛针的画面被摄影师偶然捕捉——那双因疼痛而微颤的手与坚毅的眼神形成了强烈对比。

“如果我倒下,希望是朝着球门的方向。”他在赛后采访中的这句话,登上了次日所有体育报纸的头条,那场比赛,他不仅打满全场,更在加时赛助攻制胜一球,带领球队捧起沉甸甸的冠军奖杯,当队友们狂欢庆祝时,他却因剧痛无法站立,只能坐在草皮上,望着星空微笑,这一刻, “铁血队长” 成了他的代名词。

精神源流:从集体主义到个人牺牲的悖论

这种带伤出战的行为,在当时的体育文化中被视为英雄主义的极致体现,上世纪90年代至21世纪初,体育精神更强调集体荣誉高于个人利益,老教练曾坦言:“那个年代的球员,把球队当作第二个家,队长袖标不是装饰,是沉甸甸的责任。” 这种价值观与当时的社会氛围密不可分——工业化时代的协作意识、民族自豪感的崛起,共同塑造了“轻伤不下火线”的共识。

22年后的今天,体育医学与运动员权益保障已飞速发展,运动科学专家李博士指出:“任何职业联赛都会强制伤停评估,带伤出战被视为高风险甚至不负责任的行为。” 这种转变背后,是社会对个体健康权与职业生涯可持续性的重新审视,当“铁血”与“牺牲”被重新定义,那个队长的选择,成了时代价值观变迁的注脚。

记忆的消逝:年轻球迷与历史断层的挑战

在2025年的社交媒体上,一则关于“老派球员硬核瞬间”的短视频下,出现了令人唏嘘的评论:“这特效做得太假了吧?韧带撕裂还能跑?” 类似的误解并非个例,调查显示,18至25岁的球迷中,仅12%能准确说出2003年决赛队长的名字,更多人熟悉的则是当下流量明星的场外八卦。

历史如何被传承?体育记者王涵认为:“快节奏的消费文化让记忆变得碎片化,球迷们追逐即时热点,却很少回头翻阅泛黄的录像带。” 尽管俱乐部博物馆里仍陈列着那件染血的队长袖标,但参观者大多匆匆掠过,将更多目光投向最新的冠军奖杯。

铁血精神的当代回响:从球场到生活的价值迁移

值得庆幸的是,那种“铁血”并未完全消失,而是以新的形式渗透进当代体育,2024年冬奥会上,一位滑雪运动员在赛前骨折后坚持完赛,坦言“受老一代运动员故事激励”;某篮球队队长在关键战役中高烧出战,赛后却强调“这是在医疗团队允许下的个人选择”,这些案例显示,精神内核仍在,但表达方式已与22年前迥异。

更深远的影响发生在体育之外,一位企业家在员工培训中引用那位队长的故事:“真正的领导力,是在绝境中依然选择扛起团队。” 教师用这段历史激励学生:“坚持不是蛮干,是明知艰难却仍向目标前行。” 铁血队长的符号,已从球场英雄转化为一种普世的韧性象征。

记得与遗忘:我们如何安放那些背影?

22年后,那位队长早已退役,转型为青训教练,当他带着少年们在草坪上奔跑时,很少主动提及曾经的荣光,有记者问他是否遗憾被遗忘,他笑了笑:“冠军奖杯会蒙尘,但精神不会,只要还有人因为‘不放弃’这三个字站起来,我就觉得值。”

或许,真正的记得,从来不需要日日颂扬,当一位球迷在困境中默念“如果是那位队长,他会怎么做”;当一项运动依然崇尚责任与勇气;当“带伤出战”的争议背后,是人们对于奉献与理性的持续思辨——那个铁血队长的影子,便已深深烙在时代的精神图景中。

体育史从不缺少冠军,但那些用血肉之躯诠释信念的瞬间,终将跨越时间的长河,22年过去,球场草皮换了又换,战术体系革了又新,而那个夜晚的队长,依然站在记忆的灯塔上,提醒着我们:有些选择,关乎荣誉,更关乎灵魂,当新一代球迷为精彩进球欢呼时,或许偶尔该问问父辈——那些比胜利更沉重、比奖杯更明亮的故事,kaiyun网页版是否还在某处熠熠生辉?